君の隣は誰もいない

釣り人のよく来る海岸。まだ夕焼け空にならぬ曇りの空の下、静かでもなく活気づいてるわけでもない防波堤で、春日新一は海を眺めた。

潮の香りがした。釣り人が彼の横を通り過ぎた。娘と母親の親子が、砂浜ではしゃいでいた。新一は後ろに向きなおり、防波堤から道路に降り立った。白いワゴンの運転席側を背もたれにして、彼はポケットの中の小銭を手持ち無沙汰にかき鳴らした。

「おい、新一!」

背後から、兄である啓介の声が聞こえた。

新一は振り向き、憎たらしい顔で助手席の窓から自分を見ている兄を発見した。

「せっかく人が連れてきてやったのに、つまらねぇ顔しやがって。本当に飯はいいのか?」

「連れてきてやった……って、どうせ兄貴のバイト先だろ? 飯だって、そこで食うつもりだし、俺はついでじゃないか。気分転換なんだし、一人でプラプラしてるよ」

「ったく、生意気に育ちやがって。勉強ばっかりしてるから頭が固くなるんだ」

「関係ないだろ、それは」

啓介は鼻息を鳴らし、新一を置いて民宿へと歩いて行った。

彼を見送って、新一は人知れず溜息を吐いた。全くもって、彼が兄であるとは、自分でも不思議だと思う。昔から知り合いには似ていないと言われていたし、自分でも正直、兄とは似ていないと思っている。どちらかが捨て子ではないのか。と、本気で疑ったこともあるほどだ。

とはいえ……、新一は兄を嫌いではない。それは否定しないとも。

新一は再び防波堤に上り、人工的な形の岩を伝って砂浜に降りた。

胸元のシルバーチェーンが音を立てた。黒のタンクトップから露出した肌が、砂浜の冷えた空気で少しだけ肌寒く感じた。曇りだからでもあるだろう。

親愛なる兄には勉強の息抜きだと言っていた。しかし、本当に自分のそんな理由でここまで来たのか、疑問に思う。頭の中のどんよりした意識が、まるで自分の嫌な部分を曝け出そうとしているようで、気持ちが悪い。

くそったれめ。

新一は思わず苛立って砂を蹴った。砂が地面に落ちる時には、ふと冷静になり、恥ずかしさがこみ上げる。周囲を見渡して、誰も見ていなかったことに安堵した。

砂浜に足跡をつけながら歩き、彼は自然と人気のない岩場に向かった。

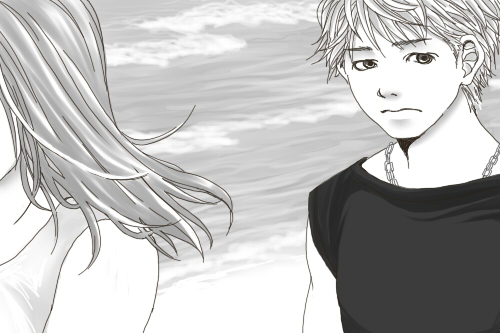

ふと見上げれば、そこに彼女がいた。白のワンピースを着た、髪の長い少女。まるで自分を待っているかのように、岩の上で佇んでいる。髪に手を添えて、視界を守っているようだった。

それが誰かは、よく理解している。

そうか。そうだったな。まるでもう一人の自分に言い聞かせるように意識し、新一は自嘲的な笑みを浮かべた。

そうだとも、自分が彼女を間違えることはない。その背中を、ずっと見てきたのだから。

背後から岩場に登り、彼女に声をかけた。

「水奈」

彼女――神凪水奈は、はっとした顔で振り返った。

だがすぐに、彼女は柔らかな笑顔を取り戻し、新一に微笑みかけた。

「久しぶり、新一君」

「ああ、久しぶりだ」

新一には、その笑顔がとても痛々しく感じる。

「ここで何してたんだ?」

「なにってこともないよ。ちょっと旅館のお手伝いしてたから、その息抜き、かな」

「そっか。おばさん達は?」

「まだ旅館にいるよ。私だけ、休憩をもらったの」

新一は、自分に嫌気が差しそうだった。

なぜ彼女がここに来ているのかが分かっていて、だからこそ目を背けたいと思っていて。それが、酷く矮小な自分を意識させて……。

新一は岩場から降り立った。

水奈は新一を見下ろして、耳にかかった髪をかき上げた。

彼は手を差し伸ばし、彼女に促した。水奈はこくりと頷き、彼の手のひらに自分の手を軽く添える。重さを感じることなく、新一の隣に水奈は降り立った。

「少し、歩かないか?」

新一が言った。

「……いいよ」

水奈は再び耳をかき上げた。

波打ち際を歩き始めた頃には、日は沈みかけ、夕焼けの光へと変わっていた。

水奈に連れられるように、新一は彼女の後ろからついてくる。水奈の足跡の上に、彼の足跡が繋がる。

新一は、彼女が一緒に歩くことを承諾してくれるとは思っていなかった。

あの時から、自分と彼女の時間は止まっている。少なくとも、彼はそう思っていた。残像のように、目の前の水奈がぼやけていく。新一の目には、男と二人ではしゃぐ彼女の姿が明瞭に見える。頭を振った。

「あの時も、こんな感じだったかな?」

水奈が言った。

「……何が?」

新一は、答えを知っていた。

「私と、樹と、新一君で来た、海」

「そうだな、一年前ぐらいか……」

「驚いてる?」

「割と」

新一は振り返っている水奈の横を通り過ぎた。

水奈は、初めて新一の背中を見ながら歩いた。新一は、まるで何かに追われ、そして憔悴したかのように、水奈に振り向かなかった。新一は知っている。いまはまだ、この情けない顔を見られたくなかった。

「ん、ほら」

新一は、買ってきたオレンジジュースを彼女に手渡した。

水奈は砂浜に座り、海を眺めている。新一もまた、それに倣って隣に腰を下ろした。

「ありがとう」

彼女は缶ジュースのふたを開けて、両手を添えるようにして飲み始めた。

新一はそれを見て、少しだけ懐かしい気分だった。

両手で飲むのは、彼女の癖だ。それは、樹と自分がよく知っている。よく見ていた光景だ。

「ねぇ、今日はどうして、こんなところに来たの?」

「兄貴のバイト先が近くの民宿でね。勉強の気分転換ってところかな」

「そっか」

水奈はそれ以上、何も聞かなかった。

新一もまた、同様である。二人は黙し、夕闇の海を眺めていた。

綺麗だ。素直に、新一は思う。海は夕焼けに照らされて輝き、空はまるで一筋の光の道でも作っているかのように見えた。

だが新一の心は、空や海のように美しく澄み切ってなどいない。

離れた果てにある自分の心は、戻ることなく、ただただ、蔑んだような目で己自身を見つめていた。

多嶋樹はバイクが趣味だった。原付免許を誰よりも早く取得したのも彼であるし、半ば無理やりに新一にバイクの知識を教え込んだのも彼だった。

樹はまるでその先に何か別の世界でもあるかのように、バイクを走らせる。

新一はそんな親友の樹を誇りに思い、また、自惚れかもしれないが、樹も同じように感じていたのではないかと思う。

だが、樹の中で嫌いなところがあったのには間違いない。それは、彼がバイクの速さを求める男だったことだ。

新一は何度となく彼に言ったことがある。車も、そしてバイクも、一歩間違えれば凶器である。故に油断は許されず、甘い精神では乗るなと。

しかし――若者が若者の言うことを聞く道理は、皆無に等しい。樹は新一と離れていった気がする。バイクについて会話するのは、まるで不良のような同級生。そして、夜になれば誰も邪魔する者はいないとばかりに、走りに出かける。

それでも、新一は彼を嫌いにはなれなかった。

いや――嫌いになる前、だったのかもしれない。

多嶋樹は亡くなった。

一ヶ月ほど前の7月のことである。

彼は不良集団と一緒にスピード勝負に興じていた際、誤って山道の急カーブから転落したそうだ。

彼は愛されていた。生徒達は泣き、普段は彼をわずらわしく思っていた教師も彼の死を嘆いた。

葬式には、同じクラスの生徒達だけでなく、彼を慕っていた仲間、そして後輩も出席した。

もちろん――新一もだ。

彼は涙を流さなかった。男だ。涙を流すのはみっともない、というのが一つの理由。そしてもう一つ。

新一は自分を矮小な人間だと思う。愚かで、そして卑しい人間。新一の目は、同じく出席していた水奈へと向いていた。彼は愛しく思う。樹の彼女であった水奈を、とても、愛しく思った。

きっと俺は、樹の死を喜んでいたのだろう。きっと――。

二人は、再び浜辺を歩いた。

夕焼けは宵闇になり、影がなくなり、彼らの足音と、そして足跡が続く。

水奈の後を、新一はなぞるように歩いた。それが、彼の位置。

そして、彼女の隣にいたのは、樹だった。水奈は海を眺めながら歩いている。彼女の隣にはいま、誰もいない。

樹と彼女が歩く背中を、ずっと見ていた自分。まるでパズルのピースでもなくなったかのように、そこにあった当たり前のものが消えてしまった喪失感。

樹がいない。俺はいる。なんで、俺は生きている。なんで、彼は死ななくてはいけなかった。

新一がいつも見ていた空間にはもう誰もいないが、樹がいた頃以上の断絶を感じるのは、なぜだろう。

水奈が彼を待って、振り返った。

自分は何に焦がれていたのだろうか。

新一は、彼女の隣へと急いだ。

宵闇の世界では、もう浜辺に誰もいないと気づく。水奈が新一に言った。

「ねぇ、これ、覚えてる?」

彼女はポケットから指輪を取り出した。それは、銀色が鮮やかな、シンプルな形をした指輪。新一はふと涙ぐみそうになった。指輪の僅かな影に、樹を見た気がした。

「それって……」

「樹ね、これ、すごく恥ずかしそうに、渡したんだ」

「ああ、知ってる。バイト頑張って、必死で金溜めたんだ」

新一は砂を見下ろした。

いまは顔を見られたくなかった。みっともないだろう? 男の涙は。

樹が相談を持ちかけたのだ。学校の帰り道のことだった。

何を選んだらいいか分からない。お前も一緒に来てくれ。

ああ、分かったよ。

思えば、あの時はまだ、三人で遊ぶばかりだった時だ。

水奈は、新一に微笑んだ。哀しげで、触ったら壊れてしまいそうだった。顔を見せ始めた月が彼女の姿を鮮明に映した。彼女は指輪を握りしめて、ある種の意思を込めた目で海を眺めた。

新一は、何となく彼女の意思が分かった気がした。

「止め――」

彼が口を開いたときには、もう遅かった。

水奈はきゃしゃな腕が振り上げた。指輪は弧を描いて、海へと落ちていく。月の明かりが、弧を輝かせているように感じた。

「私、新一君のこと、好きだよ」

「え……」

唖然と海を眺めていた新一は、はっと彼女を見た。

二人の間を、時間だけが過ぎているようだった。新一は、何を言っていいのかが分からず、ただ、彼女の目の奥を見つめていた。

水奈の動作、一つ一つが、ゆっくりと新一の目に映った。

新一は、彼女の目の奥に、自分の姿を見た。

そして――。

そっと、彼女の甘い唇が重なった。

新一の目は見開いた。頭の中は、彼女の唇の感触で一杯になる。

そっと離れた桃色の唇が、少しだけ淫らなものに見えた。新一は呆然と、自分の唇に手をやった。名残が残っているような気がした。

水奈はふと微笑を浮かべて、彼に背を向けた。

「今日は、ありがとう。新一君」

新一は、まるでミルク混ざり合ったコーヒーのような、言い難い自分の心に叱咤した。

これでいいのか! これでいいのか、新一!

「水奈っ!」

心のままに、彼は去ろうとする水奈を呼び止めた。

水奈の腕をつかもうと、手を伸ばす。しかし、彼女は振り返って自分の唇に人差し指を近づけた。それは、「何も言うな」ということ。

「水奈……、俺は……」

夜の冷たい風が二人を凪いだ。

水奈の長い髪が、風に靡いた。純粋に、ただただ、美しかった。彼女は、再び背を向けた。

ああ、そうか。

俺は、彼女の背中を見ているんだ。

答えなど、とうに分かっていたのかもしれない。それでも、新一は、構わなかった。

去っていく水奈が見えなくなるまで、新一はずっと彼女を見つめていた。

勘違いじゃなければ、彼女も、泣いていたのではないか。そんなことを思っては、追いかけていきたい衝動に駆られた。でも、足は踏み出さなかった。

「おーい、新一っ! 帰るぞー!」

どこからか聞こえる啓介の声が、新一には遠く感じられた。

夏休みが終わり、新一は学校の廊下を歩いていた。次は移動教室だ。少しだけ遅れている。急がなくては。

正面から、数名の女子生徒が歩いてきた。その中に、水奈の姿を見つける。

だが、新一も、そして彼女も、お互いの目を逸らして、自分のことだけに集中しようとした。

触れることはない。交わす言葉もない。

――俺は、隣にいられない。

それが、答え。二人の導いた、答えだ。

通り過ぎた水奈の背中を見つめた。新一は、移動教室へと急いだ。

潮の香りがした。釣り人が彼の横を通り過ぎた。娘と母親の親子が、砂浜ではしゃいでいた。新一は後ろに向きなおり、防波堤から道路に降り立った。白いワゴンの運転席側を背もたれにして、彼はポケットの中の小銭を手持ち無沙汰にかき鳴らした。

「おい、新一!」

背後から、兄である啓介の声が聞こえた。

新一は振り向き、憎たらしい顔で助手席の窓から自分を見ている兄を発見した。

「せっかく人が連れてきてやったのに、つまらねぇ顔しやがって。本当に飯はいいのか?」

「連れてきてやった……って、どうせ兄貴のバイト先だろ? 飯だって、そこで食うつもりだし、俺はついでじゃないか。気分転換なんだし、一人でプラプラしてるよ」

「ったく、生意気に育ちやがって。勉強ばっかりしてるから頭が固くなるんだ」

「関係ないだろ、それは」

啓介は鼻息を鳴らし、新一を置いて民宿へと歩いて行った。

彼を見送って、新一は人知れず溜息を吐いた。全くもって、彼が兄であるとは、自分でも不思議だと思う。昔から知り合いには似ていないと言われていたし、自分でも正直、兄とは似ていないと思っている。どちらかが捨て子ではないのか。と、本気で疑ったこともあるほどだ。

とはいえ……、新一は兄を嫌いではない。それは否定しないとも。

新一は再び防波堤に上り、人工的な形の岩を伝って砂浜に降りた。

胸元のシルバーチェーンが音を立てた。黒のタンクトップから露出した肌が、砂浜の冷えた空気で少しだけ肌寒く感じた。曇りだからでもあるだろう。

親愛なる兄には勉強の息抜きだと言っていた。しかし、本当に自分のそんな理由でここまで来たのか、疑問に思う。頭の中のどんよりした意識が、まるで自分の嫌な部分を曝け出そうとしているようで、気持ちが悪い。

くそったれめ。

新一は思わず苛立って砂を蹴った。砂が地面に落ちる時には、ふと冷静になり、恥ずかしさがこみ上げる。周囲を見渡して、誰も見ていなかったことに安堵した。

砂浜に足跡をつけながら歩き、彼は自然と人気のない岩場に向かった。

ふと見上げれば、そこに彼女がいた。白のワンピースを着た、髪の長い少女。まるで自分を待っているかのように、岩の上で佇んでいる。髪に手を添えて、視界を守っているようだった。

それが誰かは、よく理解している。

そうか。そうだったな。まるでもう一人の自分に言い聞かせるように意識し、新一は自嘲的な笑みを浮かべた。

そうだとも、自分が彼女を間違えることはない。その背中を、ずっと見てきたのだから。

背後から岩場に登り、彼女に声をかけた。

「水奈」

彼女――神凪水奈は、はっとした顔で振り返った。

だがすぐに、彼女は柔らかな笑顔を取り戻し、新一に微笑みかけた。

「久しぶり、新一君」

「ああ、久しぶりだ」

新一には、その笑顔がとても痛々しく感じる。

「ここで何してたんだ?」

「なにってこともないよ。ちょっと旅館のお手伝いしてたから、その息抜き、かな」

「そっか。おばさん達は?」

「まだ旅館にいるよ。私だけ、休憩をもらったの」

新一は、自分に嫌気が差しそうだった。

なぜ彼女がここに来ているのかが分かっていて、だからこそ目を背けたいと思っていて。それが、酷く矮小な自分を意識させて……。

新一は岩場から降り立った。

水奈は新一を見下ろして、耳にかかった髪をかき上げた。

彼は手を差し伸ばし、彼女に促した。水奈はこくりと頷き、彼の手のひらに自分の手を軽く添える。重さを感じることなく、新一の隣に水奈は降り立った。

「少し、歩かないか?」

新一が言った。

「……いいよ」

水奈は再び耳をかき上げた。

波打ち際を歩き始めた頃には、日は沈みかけ、夕焼けの光へと変わっていた。

水奈に連れられるように、新一は彼女の後ろからついてくる。水奈の足跡の上に、彼の足跡が繋がる。

新一は、彼女が一緒に歩くことを承諾してくれるとは思っていなかった。

あの時から、自分と彼女の時間は止まっている。少なくとも、彼はそう思っていた。残像のように、目の前の水奈がぼやけていく。新一の目には、男と二人ではしゃぐ彼女の姿が明瞭に見える。頭を振った。

「あの時も、こんな感じだったかな?」

水奈が言った。

「……何が?」

新一は、答えを知っていた。

「私と、樹と、新一君で来た、海」

「そうだな、一年前ぐらいか……」

「驚いてる?」

「割と」

新一は振り返っている水奈の横を通り過ぎた。

水奈は、初めて新一の背中を見ながら歩いた。新一は、まるで何かに追われ、そして憔悴したかのように、水奈に振り向かなかった。新一は知っている。いまはまだ、この情けない顔を見られたくなかった。

「ん、ほら」

新一は、買ってきたオレンジジュースを彼女に手渡した。

水奈は砂浜に座り、海を眺めている。新一もまた、それに倣って隣に腰を下ろした。

「ありがとう」

彼女は缶ジュースのふたを開けて、両手を添えるようにして飲み始めた。

新一はそれを見て、少しだけ懐かしい気分だった。

両手で飲むのは、彼女の癖だ。それは、樹と自分がよく知っている。よく見ていた光景だ。

「ねぇ、今日はどうして、こんなところに来たの?」

「兄貴のバイト先が近くの民宿でね。勉強の気分転換ってところかな」

「そっか」

水奈はそれ以上、何も聞かなかった。

新一もまた、同様である。二人は黙し、夕闇の海を眺めていた。

綺麗だ。素直に、新一は思う。海は夕焼けに照らされて輝き、空はまるで一筋の光の道でも作っているかのように見えた。

だが新一の心は、空や海のように美しく澄み切ってなどいない。

離れた果てにある自分の心は、戻ることなく、ただただ、蔑んだような目で己自身を見つめていた。

多嶋樹はバイクが趣味だった。原付免許を誰よりも早く取得したのも彼であるし、半ば無理やりに新一にバイクの知識を教え込んだのも彼だった。

樹はまるでその先に何か別の世界でもあるかのように、バイクを走らせる。

新一はそんな親友の樹を誇りに思い、また、自惚れかもしれないが、樹も同じように感じていたのではないかと思う。

だが、樹の中で嫌いなところがあったのには間違いない。それは、彼がバイクの速さを求める男だったことだ。

新一は何度となく彼に言ったことがある。車も、そしてバイクも、一歩間違えれば凶器である。故に油断は許されず、甘い精神では乗るなと。

しかし――若者が若者の言うことを聞く道理は、皆無に等しい。樹は新一と離れていった気がする。バイクについて会話するのは、まるで不良のような同級生。そして、夜になれば誰も邪魔する者はいないとばかりに、走りに出かける。

それでも、新一は彼を嫌いにはなれなかった。

いや――嫌いになる前、だったのかもしれない。

多嶋樹は亡くなった。

一ヶ月ほど前の7月のことである。

彼は不良集団と一緒にスピード勝負に興じていた際、誤って山道の急カーブから転落したそうだ。

彼は愛されていた。生徒達は泣き、普段は彼をわずらわしく思っていた教師も彼の死を嘆いた。

葬式には、同じクラスの生徒達だけでなく、彼を慕っていた仲間、そして後輩も出席した。

もちろん――新一もだ。

彼は涙を流さなかった。男だ。涙を流すのはみっともない、というのが一つの理由。そしてもう一つ。

新一は自分を矮小な人間だと思う。愚かで、そして卑しい人間。新一の目は、同じく出席していた水奈へと向いていた。彼は愛しく思う。樹の彼女であった水奈を、とても、愛しく思った。

きっと俺は、樹の死を喜んでいたのだろう。きっと――。

二人は、再び浜辺を歩いた。

夕焼けは宵闇になり、影がなくなり、彼らの足音と、そして足跡が続く。

水奈の後を、新一はなぞるように歩いた。それが、彼の位置。

そして、彼女の隣にいたのは、樹だった。水奈は海を眺めながら歩いている。彼女の隣にはいま、誰もいない。

樹と彼女が歩く背中を、ずっと見ていた自分。まるでパズルのピースでもなくなったかのように、そこにあった当たり前のものが消えてしまった喪失感。

樹がいない。俺はいる。なんで、俺は生きている。なんで、彼は死ななくてはいけなかった。

新一がいつも見ていた空間にはもう誰もいないが、樹がいた頃以上の断絶を感じるのは、なぜだろう。

水奈が彼を待って、振り返った。

自分は何に焦がれていたのだろうか。

新一は、彼女の隣へと急いだ。

宵闇の世界では、もう浜辺に誰もいないと気づく。水奈が新一に言った。

「ねぇ、これ、覚えてる?」

彼女はポケットから指輪を取り出した。それは、銀色が鮮やかな、シンプルな形をした指輪。新一はふと涙ぐみそうになった。指輪の僅かな影に、樹を見た気がした。

「それって……」

「樹ね、これ、すごく恥ずかしそうに、渡したんだ」

「ああ、知ってる。バイト頑張って、必死で金溜めたんだ」

新一は砂を見下ろした。

いまは顔を見られたくなかった。みっともないだろう? 男の涙は。

樹が相談を持ちかけたのだ。学校の帰り道のことだった。

何を選んだらいいか分からない。お前も一緒に来てくれ。

ああ、分かったよ。

思えば、あの時はまだ、三人で遊ぶばかりだった時だ。

水奈は、新一に微笑んだ。哀しげで、触ったら壊れてしまいそうだった。顔を見せ始めた月が彼女の姿を鮮明に映した。彼女は指輪を握りしめて、ある種の意思を込めた目で海を眺めた。

新一は、何となく彼女の意思が分かった気がした。

「止め――」

彼が口を開いたときには、もう遅かった。

水奈はきゃしゃな腕が振り上げた。指輪は弧を描いて、海へと落ちていく。月の明かりが、弧を輝かせているように感じた。

「私、新一君のこと、好きだよ」

「え……」

唖然と海を眺めていた新一は、はっと彼女を見た。

二人の間を、時間だけが過ぎているようだった。新一は、何を言っていいのかが分からず、ただ、彼女の目の奥を見つめていた。

水奈の動作、一つ一つが、ゆっくりと新一の目に映った。

新一は、彼女の目の奥に、自分の姿を見た。

そして――。

そっと、彼女の甘い唇が重なった。

新一の目は見開いた。頭の中は、彼女の唇の感触で一杯になる。

そっと離れた桃色の唇が、少しだけ淫らなものに見えた。新一は呆然と、自分の唇に手をやった。名残が残っているような気がした。

水奈はふと微笑を浮かべて、彼に背を向けた。

「今日は、ありがとう。新一君」

新一は、まるでミルク混ざり合ったコーヒーのような、言い難い自分の心に叱咤した。

これでいいのか! これでいいのか、新一!

「水奈っ!」

心のままに、彼は去ろうとする水奈を呼び止めた。

水奈の腕をつかもうと、手を伸ばす。しかし、彼女は振り返って自分の唇に人差し指を近づけた。それは、「何も言うな」ということ。

「水奈……、俺は……」

夜の冷たい風が二人を凪いだ。

水奈の長い髪が、風に靡いた。純粋に、ただただ、美しかった。彼女は、再び背を向けた。

ああ、そうか。

俺は、彼女の背中を見ているんだ。

答えなど、とうに分かっていたのかもしれない。それでも、新一は、構わなかった。

去っていく水奈が見えなくなるまで、新一はずっと彼女を見つめていた。

勘違いじゃなければ、彼女も、泣いていたのではないか。そんなことを思っては、追いかけていきたい衝動に駆られた。でも、足は踏み出さなかった。

「おーい、新一っ! 帰るぞー!」

どこからか聞こえる啓介の声が、新一には遠く感じられた。

夏休みが終わり、新一は学校の廊下を歩いていた。次は移動教室だ。少しだけ遅れている。急がなくては。

正面から、数名の女子生徒が歩いてきた。その中に、水奈の姿を見つける。

だが、新一も、そして彼女も、お互いの目を逸らして、自分のことだけに集中しようとした。

触れることはない。交わす言葉もない。

――俺は、隣にいられない。

それが、答え。二人の導いた、答えだ。

通り過ぎた水奈の背中を見つめた。新一は、移動教室へと急いだ。

Copyright(c) 2012

yano yu-zi All rights reserved.